Feinkost statt Einheitsbrei: was letztes Jahr in den immergleichen Bestenlisten gefehlt hat.

Bevor wir uns ins Musikjahr 2017 stürzen, werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Die folgenden Alben sind bei den lieblosen Auflistungen der Kritik zum Jahresende zu kurz gekommen, zu unrecht wie wir finden. In solch einer Liste ist nicht unendlich viel Platz, aber in diesem Jahr gab es – mal wieder – gefühlt unendlich viel Musik, die es wert ist, gehört zu werden und die die großen Publikationen in ihren Bilanzen zugunsten von ohnehin schon bekannten Künstlern vernachlässigen. Deshalb nutzen wir diesen Artikel für Alben, über die wir noch nicht geschrieben haben und verweisen euch am Ende des Artikels auf die Reviews des letzten Jahres, die uns genauso am Herzen liegen wie die Bands in der Alternativen Liste.

Alsarah & the Nubatones: Manara

Wenn es um organische, lebendige bieteMusik geht, konnten im vergangenen Jahr nur wenige Bands mit Alsarah & the Nubatones mithalten. Manara, das zweite Album der Band um die im Sudan und Yemen aufgewachsene Sängerin, steht dem zwei Jahre alten Debüt Silt in nichts nach. Die Melodien, meist entspannt wie in „Albahr“ und „Ya Watan“, manchmal etwas aufgeregter wie in „3roos Elneel“, winden sich in die Gehörgänge und bleiben dort sitzen. Oud und Percussion umspielen sich, driften mal auseinander und finden dann wieder zusammen. Die Lieder gehen oftmals ineinander über, manchmal stehen Interludes oder kleine Samplefetzen dazwischen. Überall durchzieht der arabische Gesang von Alsarah und ihrer Schwester Nahid die Lieder wie Blutbahnen einen Körper und haucht der Musik eine ruhige, aber vibrierende Lebendigkeit ein.

Caandides: 20° 30′ S 29° 20′ W

An Caandides geht der Preis für das beste Album aus der Sparte „Irre fröhliche Popmusik des 21. Jahrhunderts“. Obwohl 20° 30′ S 29° 20′ W ganz geschmeidig anfängt, mit den Geräuschwellen von „Crossfade“ und dem entfernt an Panda Bear und Avey Tare erinnernden „Winter VI“ (Sommergefühle, „Trinidade hopes“ und Jauchzen als Gesang). Über die nachfolgenden zehn Lieder entwickelt die Band aus Paris um Sänger Dylan Collins aber einen immer ekstatischeren Sound. Die verqueren Gitarrenklänge und die Electrodrums lassen zwar noch an Chillwave denken, aber spätestens bei „Winter XIII“ ist daraus so etwas wie Thrillwave geworden. So bunt war 2016 keiner.

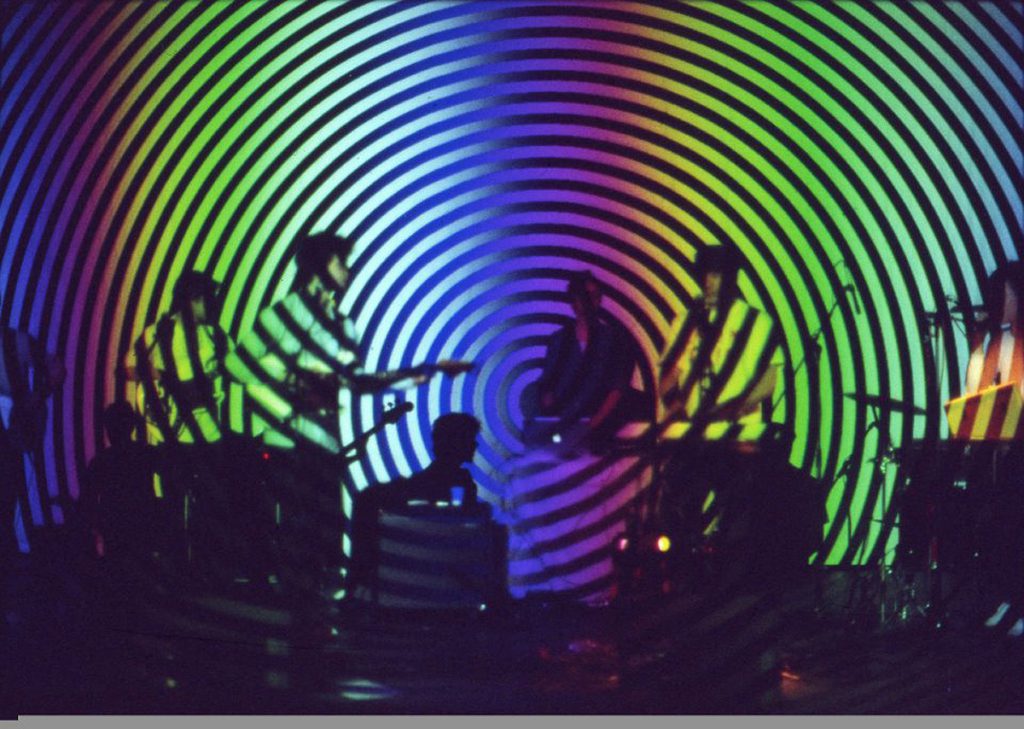

The Comet Is Coming: Channel the Spirits

Der Saxophonist Shabaka Hutchings hat seit dem Ende des letzten Jahrzehnts versucht, sich einen Namen in der Londoner Jazzszene zu machen. Mit dem „New Generation Artist“ Award, der ihm 2010 von der BBC verliehen wurde, fingen die Preise an zu purzeln. Allerspätestens 2016 war sein Name in aller Munde: Mit seiner Hauptband Sons of Kemet hatte er gerade erst ein zweites großartiges Album veröffentlicht, da brachten sowohl The Comet Is Coming und Shabaka and the Ancestors ihre ersten LPs heraus, und für das Radio NTS lieferte er mit Sarathy Korwar und Hieroglyphic Being dann noch eine schier umwerfende 90-minütige Improvisation ab. Channel the Spirits, das Debüt des (möglicherweise nach einer Performance mit dem Kollektiv The Brother Moves On benannten) Trios The Comet Is Coming, vereint die afrofuturistische Symbolik Sun Ras mit einer basslastigen Musik, die zu gleichen Teilen Hip-Hop, Jazz und Electro vereint.

Débruit: Débruit & Istanbul

Seine Landsleute Acid Arab haben letztes Jahr mit Musique de France gezeigt, dass das musikalische Erbe der heutigen französischen Produzenten nicht nur auf France Gall und Serge Gainsbourg beruht. Xavier Thomas, der als Débruit wortwörtlich unterwegs ist, hat nach dem gemeinsamen Album mit Alsarah (s.o.) einen ähnlichen Weg eingeschlagen und ist zwei Wochen lang durch Istanbul gereist, um lokale Musiker zu treffen. Das, was sie ihm mit Saz, Klarinette, Percussion oder Gesang gegeben haben, hat er dankbar (auf-)genommen und mit seiner dunklen Electroproduktion gemischt. Das Resultat heißt konsequenterweise Débruit & Istanbul, denn „die Stadt war ein Kollaborateur“ auf dem Album, so Thomas. Zwei Drittel der Tracks sind Kollaborationen, aber allesamt lassen sie von der Perle am Bosporus träumen.

Keshavara: Keshavara

Auf Köln ist Verlass. Dort, wo sich Himmel un Ääd gute Nacht sagen, findet man die beste Popmusik der Republik, Punkt. Während Roosevelt fröhlich durch Amerika tourte und die Urban Homes die Promoexemplare ihres Zweitwerks verschickten, veröffentlichte Keshav Purushotham unter dem Namen Keshavara sein gleichnamiges Debüt. Eine detailfreudige Konfektion aus Hip-Hop-Swagger, Popglasur und allerhand gezielt eingeworfenen Sounds unbestimmter Natur. Für Tagträumer („Melancholy Sunshine“) und Psychedeliker („Neighborhood“) genauso geeignet wie für Hopper („Hotel Zen Garden“) und Popper („It’s Raw!“). Dank Keshavara kann man das Wort „cool“ wieder ins Kritikervokabular aufnehmen.

Le Havre: Trajectoires

Le Havres zweites Album Trajectoires hat alles, was ein Art Rock Album verlangt: Rhythmen, die aus dem üblichen Trott herausfallen, eigenwillige Harmonien, die aus Parallelwelten zu stammen scheinen und von Konventionen losgelöste Songstrukturen. Die Gitarren klingen unheimlich, denen von Sable Noir nicht unähnlich. Die Art, wie sie mit Klang und Textur arbeiten, verpasst dem Duo aus Montreal eine persönliche Note. Und, last but definitely not least, die Songs sind bei aller Experimentierfreude eingängig und geben dem Ohr, was es verlangt!

Lorenzo Senni: Persona EP

Maximalism als Genre ist für viele eine merkwürdige Angelegenheit. Kitschig kann das wirken, Künstler wie Hudson Mohawke und Rustie werden mitunter als „einfach vulgär“ abgetan. Man kann diese Musik aber genauso gut als logische künstlerische Fortsetzung von kommerziellem EDM sehen, als ein Auf-die-Spitze-Treiben eines Verlangens nach Ekstase und der Reduzierung der Musik auf das Essentielle: starke Gefühle. Als solche steht Lorenzo Sennis Persona EP in einer Reihe mit Alben wie SOPHIEs PRODUCT und Rusties Glass Swords und Songs wie „Chimes“, „Sticky Drama“ und zuletzt „Nautilus“. Die Songs „Rave Voyeur“ und „Forever True“ tragen den Gefühlsoverload schon im Titel. Persona ist das Infinite Jest der Musik, ein hysterischer Höllenritt durch das Digitale, mit einem Bleifuß auf der Tränendrüse und beiden Händen auf dem „Pleasure“-Button.

Noura Mint Seymali: Arbina

Tzenni ist zu verdanken, dass viele Musikfans Mauritanien auf einer Weltkarte orten können. Das Debütalbum von Noura Mint Seymali wurde vor zwei Jahren auf Glitterbeat Records veröffentlicht. Noura, eine Griot (traditionelle Geschichtenerzählerin und Musikerin) aus dem Land in Nordwestafrika, hat die Musik schon mit der Muttermilch aufgesogen, ihre Eltern waren beide angesehene Musiker. Im September erschien das zweite international erhältliche Album Arbina (ein Name für Gott), ebenfalls auf Glitterbeat. Arbina verbindet wie sein Vorgänger westliche Rockjams mit verschiedenen maurischen Musikstilen. Die außergewöhnliche Stimme hat sich Noura übrigens über ein traditionelles Training angeeignet: Vor der Pubertät musste sie regelmäßig so lange singen, bis sie heiser wurde; der Heilprozess hat dann ihre Stimmbänder gestärkt. Was nur ein Grund ist, weshalb sie zum besten gehört, was die internationale Musikszene im Moment zu bieten hat.

Sea Moya: Baltic States EP

Inzwischen ist wohl klar, dass wir große Fans von Sea Moya sind. Das Trio ist musikalisch innovativ wie keine andere deutsche Band, ihre Baltic States EP zeigt das mehr als deutlich. Die fünf Songs sind ein deutlicher Schritt vorwärts von der ersten EP und platzieren die Messlatte für den ersten Langspieler, der dieses Jahr erscheinen soll, ungefähr auf Höhe des Berliner Fernsehturms. Das Ganze ist unangestrengt und groovy, weniger träumerisch als noch Twins. Die Einflüsse, die von Afrobeat über Electro und Math Rock bis Hip-Hop reichen, haben Sea Moya zu einem originellen Sound zusammengefügt, bei dem alle Elemente scheinbar mühelos ineinander fallen.

Skeleton$: Am I Home?

Bevor Post-Rock ein Genre wurde, war es eine Zukunftsvision. Das Überwinden von Rockstrukturen, ein „Ende der Geschichte“ traditioneller Rockmusik. In gewisser Weise waren Bands wie Can und Cluster schon in den Siebzigern Post-Rock. Wie so oft wurde daraus irgendwann selbst eine Tradition, das versprochene Danach von Laughing Stock und Millions Now Living Will Never Die zum Jetzt von Mogwai und Sigur Rós (was nicht heißen soll, dass Mogwai-esquer Post-Rock an sich schlechter ist als der von Tortoise; er entspricht lediglich einer neuen Konventionalität). Was heute im Geiste „post Rock“ ist, sind Bands wie These New Puritans und Alben wie Skeleton$‘ Am I Home?. Matthew Mehlan, der weniger der Kopf hinter Skeleton$ ist als dass die Formation Skeleton$ eine von vielen Manifestationen seiner Musik ist, hat mit diesem Album eine Gruppenarbeit orchestriert, die auf Marimbas, Bläsern, Orgel, Mehlans warmem Gesang und dem unablässigen Getrommel von Liturgy-Drummer Greg Fox aufbaut. Improvisation, Kammermusik, Sound Art, Pop – noch Post-Rock oder schon eine zeitlose Einzigartigkeit?